优质水稻种子。

宁夏农林科学院农作物科研人员给玉米授粉。

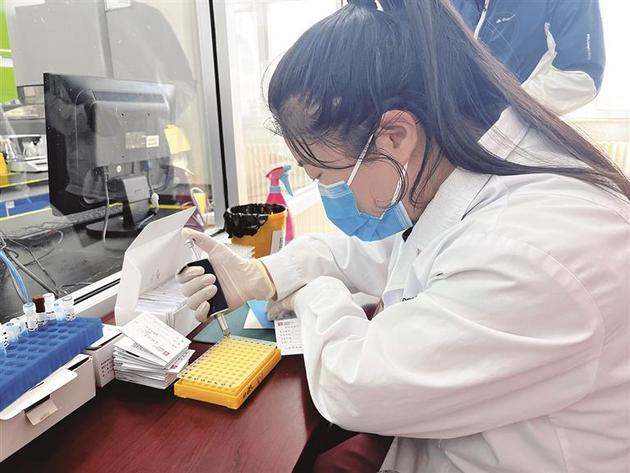

宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司科研人员在做实验。

滩羊在生态牧道上听着音乐散步。

香菇长势喜人。

任怡莲(左)查看香菇长势。

红寺堡区的黄花菜丰收了。

黄花菜套种绿甘蓝。

闫军帮农户解决种植难题。

近年来,宁夏农林科学院打造23个科技服务团队,组织158位科研人员,聚焦自治区“六特”产业,投身全区“三农”主战场,“做给农民看、带着农民干、帮着农民赚”,将科研成果留在百姓家。

7月3日至5日,宁夏农林科学院联合自治区党委宣传部开展“走基层看农科”主题采访活动,我们跟随宁夏农林科学院科研人员,走进银川市、石嘴山市、吴忠市等地,在一个个丰收图景里,近距离感受科技绘就的乡村振兴画卷。

科研有道

扎根田间30年

他们从北到南搞研究,只为培育更好玉米“芯片”

眼下,位于银川市永宁县望洪镇农丰村的宁夏农林科学院望洪综合试验基地,玉米进入抽雄吐丝期,这是玉米育种授粉最关键的时刻。

7月5日14时,宁夏农林科学院农作物研究所研究员王永宏和团队科研人员戴上草帽,穿着工作服,一头钻进玉米地。他们拿起授粉袋套在雄穗上,将袋子左右摇晃,让花粉抖落在袋子里,随后取下袋子,把袋子里的花粉均匀地抖落在雌穗花丝上……

玉米地里密不透风,温度高达35℃,又热又闷,不一会儿,王永宏头上的汗水顺着脸颊往下流,脸和胳膊被玉米叶子拉出一道道血红的印子。6月底,他们开始玉米种质资源套袋、杂交、授粉等工作,将一直持续到7月下旬。每天早晨9点,他们已穿梭在田间地头,中午1点简单吃个午饭、休息,然后继续工作,直到太阳落山。

1990年,王永宏从宁夏大学农学院(前身为宁夏农学院)毕业,来到宁夏农林科学院农作物研究所,在永宁县王太、望洪试验基地从事玉米育种与栽培试验研究。创制玉米种质资源、配制玉米杂交组合、选育不同类型玉米新品种、研究高产高效栽培技术等,是王永宏的日常工作。

“一年四季,我们都在进行玉米育种与栽培试验研究,4月到10月在宁夏,11月到次年3月,我们又像候鸟一样‘飞往’海南,30年如一日,重复同样的工作,只为创制优良的玉米种质资源,培育出优良的玉米新品种。”王永宏说。

功夫不负有心人。“十三五”以来,王永宏作为宁夏玉米科技创新团队带头人,创新玉米优良种质135份,培育审定玉米新品种8个,其中国审品种2个,支撑宁夏玉米产业和养殖业高质量发展。同时,研发出“玉米密植高产低水分籽粒直收技术”“玉米密植滴灌精准调控高产技术”“全膜双垄沟播+膜下滴灌高产技术”“基于‘双30%’青贮玉米高产挖潜技术”等,在我区同心县、彭阳县等12个生产示范基地应用。目前,2项技术入选全国农业主推技术,分区域构建技术模式,创造了引黄灌区亩产1357.3公斤、扬黄灌区1314.3公斤、宁南山区1056.0公斤的高产纪录。

宁夏农林科学院院长刘常青介绍,近年来,在该院科研人员选育下,不仅玉米创造高产纪录,宁春系列春小麦在甘肃、新疆等地也累计推广种植1.5亿亩,成为全国北方春小麦种植主打品种;自主培育的水稻“香优108”及合作选育的“闽宁1号”,品质首次达到国家标准一级优质米;选育的“宁薯19号”,在2023年西北区联合实验中平均亩产3343.6公斤,居参试品种第一位;引进的“张杂谷19号”创造旱地谷子亩产713公斤的高产纪录,比传统品种产量翻番,亩均增收1000元。

一胎一羔变多胎 科研院所深度参与合作,历经10年筛选滩羊“优等生”

滩羊核心群、选育群、扩繁群……这些可不是微信群名,而是宁夏农林科学院动物科学研究所研究员马青和团队科研人员为了研究创新滩羊种质资源和定向选育技术,给宁夏朔牧盐池滩羊繁育有限公司2.7万只滩羊建的群。

“历经10年时间,我们团队围绕快长型滩羊、裘皮型滩羊、多胎型滩羊进行选育,这三个品系滩羊已经选育成功。并且,我们培育出的多胎滩羊胎产羔率达150%以上,改变了传统滩羊一胎一羔,提高滩羊的养殖效益。”马青说,过去,由于滩羊繁殖率低、个体小产肉率低、生长周期长等缺陷,滩羊的产业效益一直没能取得突破,尤其是宁夏在全国率先实行全境封山禁牧之初,养殖成本急剧上升,导致我区“六特”产业之一的滩羊曾面临重重危机,养殖规模大幅下降。

危机是怎样克服的?

“2013年,我们团队先后与中国农业科学院、中国农业大学等科研院所(校)深度合作,开展滩羊品种优化和利用、滩羊肉品质稳定和提升、滩羊品牌创建和保护研究,很快在‘滩羊种质资源保护开发利用’‘滩羊品系选育’‘滩羊标准化生产关键技术研究集成与示范’等重大科研、技术推广项目助推下,宁夏滩羊产业生产体系日趋完善,品牌优势日益明显,以滩羊养殖为重要支柱的优质牛羊肉产业成为宁夏农业战略主导产业。”在马青看来,不仅要让滩羊“壮”起来,还要“火”起来,团队又围绕滩羊全产业链提质增效,开发高频繁殖、滩羊肉品质提升技术、生态牧场养殖等技术,研发的高档滩羊肉系列产品入选国宴优质食材,年加工销售优质滩羊30万只以上。

“我们建成125个滩羊生态牧场,羊群在生态牧道上听着音乐奔跑,减少脂肪沉积,提高滩羊胴体品质和营养物质的消化吸收能力,屠宰之后,精细化分割,生产高端滩羊肉产品,主要销往北京、上海等地区。”马青说,为了让滩羊持续“出圈”,这几天,他们又马不停蹄地开展盐池地源牧草饲喂育肥滩羊试验方案,每天早晨8点到公司羊圈,挑选出符合实验的滩羊,进行组群,将苦豆子、柠条、地椒等饲料加工成全混合颗粒日料,饲喂滩羊,从而探索在不同日粮饲喂条件下,对滩羊肉品质、风味的影响,前期小群实验研究已结束,进入中试推广阶段。

助农有术

“送来”关键技术 温棚温度湿度可控,“娇气”香菇不再“发烧”

7月3日14时,走进石嘴山市大武口区星海镇隆惠村产业园菌菇棚,阵阵菌香扑鼻而来,一排排菌棒整齐码放着,上面的香菇鲜嫩肥厚,菌农正忙着给菌棒注水,采摘成熟的香菇,园区管理技术员杨晓霞打开自动喷洒水雾系统为菌棒喷水降温增湿。

“香菇可‘娇气’了,每天要精心控制好温棚温度、湿度,因为超过35℃,菌棒很容易会烂棒。去年6月,园区大多数菌农都是种植香菇的新手,完全不懂栽培技术,对温棚里的温度、注水、光照、通风等技术掌握不到位,导致2.5万棒菌棒烂棒。今年,多亏宁夏农林科学院专家手把手教我们香菇栽培综合调控关键技术,香菇长势非常好。”杨晓霞说。

杨晓霞口中的专家是宁夏农林科学院派出的挂职干部任怡莲,今年4月,她担任大武口区食用菌产业组组长,每天到星海镇隆惠村、星海村等6个村巡棚,查看香菇种植情况。很多菌农向她反映菌棒烂棒的问题。

“为避免今年夏季再出现高温烧菌的情况,我们在温棚设置自动喷洒水雾系统,喷水的同时进行通风;组织专业团队集中开展香菇栽培综合调控关键技术培训,定期到生产基地指导剥袋、注水、光照、通风等关键技术,及时对香菇夏季高温烧菌提出预防措施,今年整体没有出现烧菌现象,上半年大武口区菌菇产量达200吨,产值300万元左右。”任怡莲介绍。

行间套种高效栽培

建示范试验基地,让黄花菜“牵手”瓜菜

这几天,吴忠市红寺堡区的黄花菜进入成熟采摘期,高产高效标准化栽培试验示范基地里,1000亩黄花菜套种绿甘蓝等经济作物长势喜人,基地旁的晾晒场里,村民们将采摘的黄花菜蒸熟后进行晾晒,制成干菜销往广东、福建、湖南等地。

“以前,该区种植黄花菜行距小,中耕、施肥、打药等机械化操作困难,于是,我们创新种植方式,将行距加宽到适于机械耕作的1.5米,在黄花菜前两年的苗期套种早熟绿甘蓝、西瓜等经济作物。”宁夏农林科学院园艺研究所研究员谢华说。2022年,他和团队科研人员研究发现红寺堡区黄花菜存在产业品种优势不强、种苗繁育技术不高、水肥高效利用率低等问题,为了做大做强该区黄花菜产业,他们建设该基地,以“应用试验+集成创新+场景应用+科特派企业带动+科技服务”为技术路线,开展黄花菜优质品种引进筛选和种苗繁育技术提升、优质高产水肥管理、高产高效套种栽培模式、主要病虫害绿色防控、智能杀青等技术的集成研究,创建高产高效标准化栽培技术模式。

目前,已完成黄花菜优质品种资源引进和优质种苗异地快繁、套种瓜菜新品种筛选和配套栽培模式确立、高效智能杀青等关键技术的6个专题应用实验,制定3个技术标准,实现黄花菜早中晚熟错期10天,平均增产23%,杀青效率提高3倍以上,优质商品率提高15%以上,带动脱贫农户420户共同生产经营,户均增收5000元以上。

“今年,我应用高产高效标准化栽培技术种植10亩黄花菜,在科研人员悉心指导下,亩产从原来的1300公斤提高到1500公斤以上,每亩地毛收入轻松达到1万元以上,企业也在敞开收购,预计今年毛收入可达10万余元。”红寺堡区柳泉乡柳泉村村民周玉亭笑着说。

扶农有为

培养乡土人才

一对一定向帮带,“蔬菜博士”带出“土专家”

7月4日,吴忠市利通区高闸镇现代农业产业示范园区连栋拱棚里,村民们正在给辣椒覆膜保墒,49岁的闫军在一旁进行技术指导。

闫军是高闸村土生土长的农民,也是村民们公认的“土专家”。21岁时,他跟着父母种植露地西瓜,后来,又尝试在移动式温棚种瓜。“怎么施肥?怎么防治病虫害?这些我全都不懂,能不能成功全凭运气,所以那时候一栋棚纯收入只有7000元,归根结底是没有掌握实用技术,一直是个‘门外汉’。”闫军说,每年移动、拆卸、重新组装大棚,也是一笔不小的开支,费钱又费力。2020年,在宁夏农林科学院科研人员的指导下,闫军成立吴忠市利通区军琴家庭农场,摒弃过去传统种植模式,建设连栋大棚种植春提早西瓜。

2022年,宁夏农林科学院在利通区成立蔬菜博士(专家)工作指导站,在金积镇、高闸镇建立3个示范基地。在“蔬菜博士”一对一定向帮带下,闫军掌握了春茬西瓜接夏秋茬辣椒高效免耕连茬种植技术。“每年3月,我移栽西瓜,5月底西瓜成熟上市后,再种植辣椒,一年收两茬,春茬西瓜和秋茬辣椒亩产量均能达5000公斤左右,每亩地纯收入2万元,远远超出预想。”闫军说,当时,周边5个乡镇向他询问技术和经验的村民越来越多,他也被利通区农业农村局聘为农技员。

“闫军手把手教我学会‘四膜’覆盖春提早西瓜种植技术,实现提前定植,提早上市、错峰销售,去年收入有30多万元。”该村村民张振才说。

闫军作为宁夏农林科学院培养的高素质“乡土人才”,扶持了金积镇、高闸镇、马莲渠乡、扁担沟镇等地150名种植户,为多名群众解决种植难题;带动近40户种植户自主筹措资金290余万元,建设200亩大拱棚,投入到春茬西瓜和夏秋茬辣椒生产,促进拱棚瓜菜产业蓬勃发展,有效支撑利通区“国字号”科技现代化先行县建设。

开展脱贫攻坚定点帮扶以来,宁夏农林科学院科研人员通过培育高素质农民,打造一支扎根在农村的“土专家”“田秀才”,年均培养150余人,激活乡村振兴“人才活水”。(见习记者 李霞霞/文 牛宝林/图)